はじめに:なぜ人は忘れてしまうのか?

せっかく覚えたことが、数日後には思い出せない――こんな経験は誰にでもあります。私自身も、昨日聞いた話の細部が曖昧になることはよくあります。これは脳の性能が悪いからではなく、人の記憶の仕組みとしてごく自然な現象です。

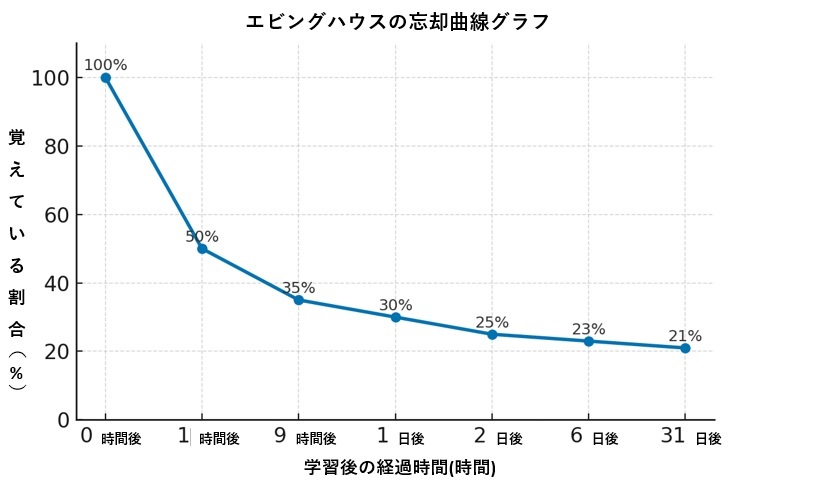

19世紀、心理学者ヘルマン・エビングハウスは「忘れる」ことを実験で確かめました。意味のない音の組み合わせを覚え、時間とともにどのくらい忘れるかを測ったのです。その結果、記憶は時間の経過に伴い急速に低下し、その減り方には一定のパターンがあることが示されました。

忘却曲線とは?

エビングハウスが示したグラフは「忘却曲線」と呼ばれ、学んだ内容をどの程度覚えていられるかを時間軸で可視化したものです。学習から1時間後で約半分、1日後には7割以上を忘れてしまうという結果が知られています。さらに1週間後には、わずかな断片しか残らないことも珍しくありません。

この現象は、脳が新しい情報を処理するために重要度の低い記憶を整理・圧縮してしまうためだと考えられます。言い換えれば、忘れることも脳の大事な仕事です。

グラフで見る忘却曲線

グラフから読み取れる要点は二つあります。第一に、最初の数時間〜1日で記憶の低下が一気に進むこと。第二に、一度忘れた情報を再び覚え直すには、初回より多くの労力が必要になること。だからこそ「忘れきる前の復習」が欠かせません。

最適な復習タイミングとは?

では、どのタイミングで復習するのが良いでしょうか。研究と実践から導かれた一例が次のスケジュールです。

- 1回目:学習直後〜24時間以内(記憶の土台を固める)

- 2回目:2日後(忘れかけた頃に刺激を与える)

- 3回目:1週間後(中期記憶へ移行)

- 4回目:2週間後(長期記憶の定着を促す)

- 5回目:1か月後(恒久的な記憶として保存)

このように間隔を空けて繰り返す方法は「間隔反復」と呼ばれ、詰め込み型の一夜漬けよりも効率的です。ポイントは、最初は短い間隔で、徐々に間隔を広げること。脳が「忘れかけた」タイミングで思い出すほど、記憶は強化されます。

日常での使いどころ

- 資格試験:その日の学習内容を夜に復習し、2日後・1週間後に再確認。

- 語学学習:新しい単語をアプリに登録し、自動で間隔復習(Ankiなど)を回す。

- 仕事のスキル:新しい手順やツールは翌日と翌週にもう一度使って手を慣らす。

小さなコツ:想起練習を混ぜる

ノートを読み返すだけでなく、いったん閉じて「自分の言葉で思い出す」想起練習を取り入れると、定着がさらに良くなります。クイズ化する、同僚に説明してみる、白紙に要点を書き出す――いずれも効果的です。

筆者の所感

以前の私は「時間をかけて何度も書き写せば覚えられる」と考えていましたが、数日後にはほとんど残っていませんでした。間隔反復を導入してからは、復習回数は減ったのに定着が明らかに違います。とくに「翌日の復習」と「1週間後の復習」を外すと、記憶の抜け落ち方が全然違う。ここを押さえるだけでも、学びの歩留まりは大きく変わりました。

まとめ

- 記憶は最初の1日で急速に低下するが、それは脳の正常な働き。

- 復習は「忘れきる前」に行うのがコツ。

- 直後→2日→1週→2週→1か月の5回スケジュールが実践的。

- 想起練習×間隔反復で、定着と効率が同時に高まる。